Conviviality – Convivencia - Convivialité

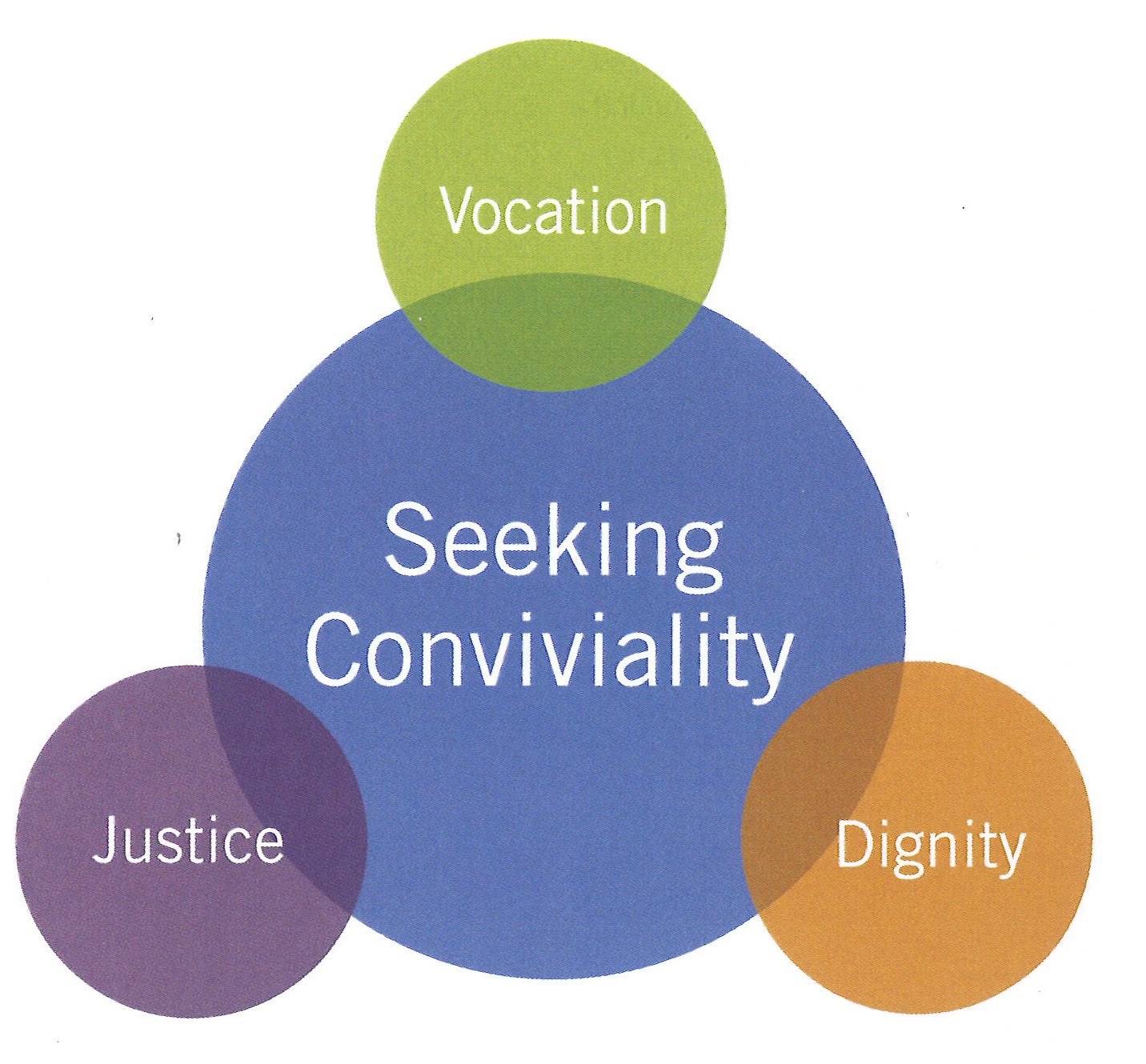

Conviviality en anglais, Convivencia en espagnol, en français nous pourrions peut-être dire « convivialité ». Depuis décembre 2011 jusqu’aux 500 ans de la Réforme en 2017 le ‘European Solidarity Group’ de la Fédération luthérienne mondiale a travaillé pendant six ans ce nouveau concept pour l’Eglise et la diaconie. Le terme convivialité décrit « l’art et la pratique de vivre ensemble » face à la diversité (religieuse, culturelle et/ou sociale). L’idée de convivialité trouve son origine dans le contexte latino-américain récent (Freire Paulo, Pédagogie des opprimés, 1996). Plus tard, elle a été développée par Ivan Illich dans le monde anglo-saxon ».

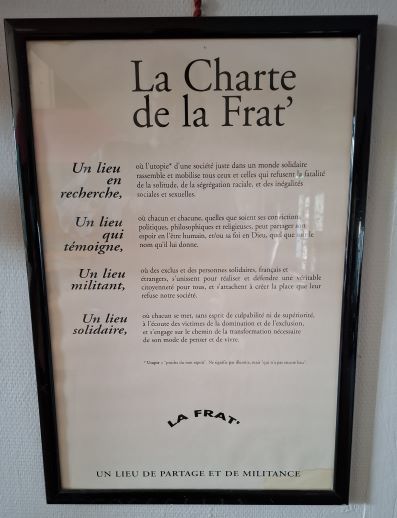

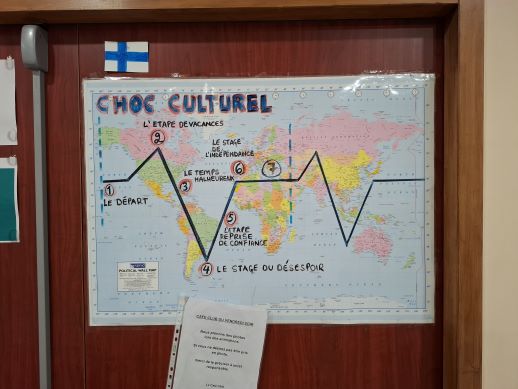

Face aux profonds changements économiques, politiques, sociaux et religieux qui s’opèrent dans les sociétés européennes, les participants du groupe de réflexion Conviviality ont évalué les défis et les opportunités d’un renforcement de l’engagement diaconal comme caractéristique centrale du témoignage chrétien dans la société, en particulier aux côtés des personnes oubliées dans des lieux oubliés. Nous avons ressenti ce défi lors de notre passage à tous les endroits. Nous vous proposons ici un extrait du rapport de 2016 (Tallinn) et vous encourageons d’aller plus loin avec les différents documents disponibles gratuitement sur le site de la FLM (ressources en anglais et allemand).